Hoy, 7 de febrero 2025, es el aniversario No. 42 del IGEPN

Antecedentes

El Dr. Minard Hall, de origen estadounidense, se mudó a Quito en el año 1972 para trabajar como profesor de la facultad de Geología de la EPN, donde impartiría las cátedras de Vulcanología, Geología de Campo y Petrología Ígnea. Hall se enamoró del Ecuador y de sus volcanes por lo que decidió quedarse a vivir aquí de manera permanente. Inspirados por Hall, varios de sus estudiantes realizaron tesis de ingeniería enfocadas al entendimiento de la sismicidad en el valle interandino, entre ellos destacan: Patricio Ramón, Miguel Pozo, Pedro Basabe y Hugo Yepes, todas ellas fueron importantes avances para el conocimiento científico de la época.

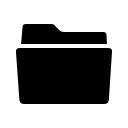

Entre 1975-76 se reportó actividad fumarólica en el volcán Cotopaxi. Hall quien además de científico era un montañista aficionado, sabía del peligro latente que significaba este volcán dada su reciente historia eruptiva y su imponente glaciar. Para esa época era poco lo que se sabía del volcán Cotopaxi y no se contaba con ningún tipo de monitoreo, inspirado por esta realidad y por el sismo de Pastocalle de 1976 que azotó a la provincia de Cotopaxi, Minard Hall se propuso el estudio de los fenómenos sísmicos y volcánicos del Ecuador.

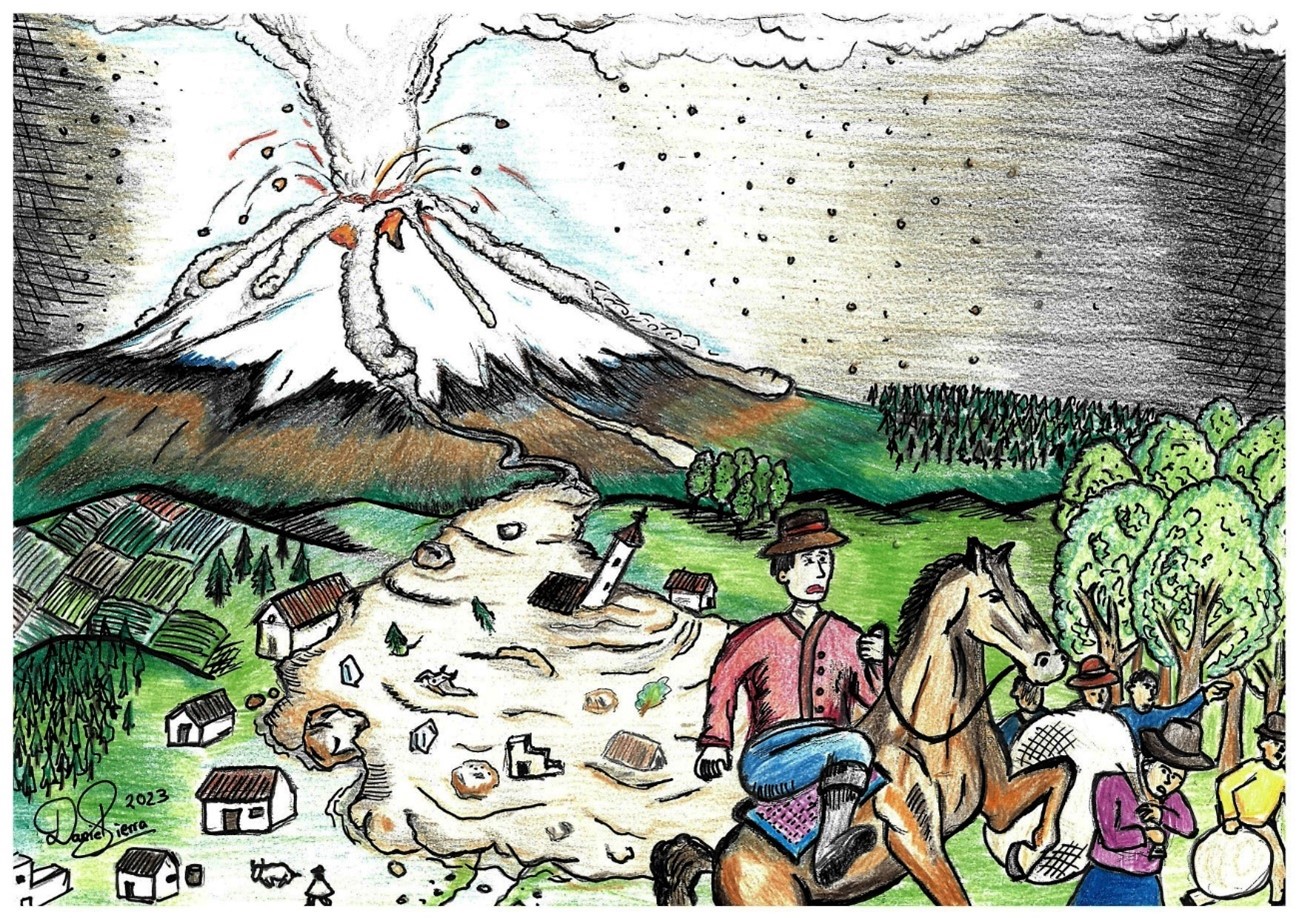

Hall fue un pionero de la vulcanología en 1978, colaboró con una comisión de otros dos investigadores extranjeros de USGS para la realización del Primer Mapa de Amenazas del Volcán Cotopaxi, que resalta por ser el primer mapa de este tipo en realizarse en Sudamérica.

La creación y evolución del IG-EPN

El 07 de febrero de 1983, durante el rectorado del Ing. José Rubén Orellana, el Consejo Politécnico firmó el acta con la que se crea el Departamento de Geofísica de la Escuela Politécnica Nacional (Instituto Geofísico). Para ese entonces el Geofísico tenía apenas dos miembros fundadores, el Dr. Hall y uno de sus estudiantes: Hugo Yepes.

Figura 1.- Exhibición de un sismógrafo en casa abierta de la defensa Civil en 1985. Archivo IG-EPN.

Tras su creación, al equipo se integró personal del Observatorio Astronómico de la Politécnica Nacional: José Egred, Vinicio Cáceres, Wilman Acosta y Marcela Robalino. Ellos trabajaban ya con temas afines a la geofísica, dado que el Observatorio Astronómico tenía en sus instalaciones el primer sismógrafo de nuestro país instalado en 1904 y otros más que habían sido puestos en funcionamiento hasta los años 60s.

Figura 2.- Centro de monitoreo del IG-EPN con transmisión en tiempo real y monitoreo en tiempo real en la década de los 2000.

Gracias a proyectos de consultorías Nacionales como el proyecto de obras de agua potable MicaTambo y grandes proyectos de colaboración internacional como UNDRO (Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Caso de Desastre, por sus siglas en inglés;1986) se instaló una pequeña red de nueve sismógrafos en el callejón interandino.

Figura 3.- Miembros del IG-EPN analizan registros sísmicos en papel con lupa y regla en los años 90s.

La Organización de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre (UNDRO) y el Servicio Geológico de EEUU a través de USAID apoyaron un proyecto conjunto con el IG-EPN para la realización de mapas de amenaza volcánica en Ecuador. Visitas extendidas al país del Dr. George Walker, volcanólogo de talla mundial, quien aconsejó para desarrollar/confeccionar mapas de amenazas de volcanes considerados peligrosos.

Bajo esta cooperación se realizaron 11 mapas de amenaza volcánica incluyendo la Segunda Edición del Mapa de Amenazas del Cotopaxi, separado ahora en Zona norte y Zona Sur; todos ellos fueron impresos en papel para su difusión en coordinación con el Instituto Geográfico Militar (IGM).

Para 1993 el Geofísico contaba con apenas unos 12 miembros, entre los que destacan Patricia Mothes (Actual jefa del Área de Vulcanología) que se unión en 1987, Wilson Enríquez (Actual jefe del Área de Instrumentación) y Mario Ruiz (actual director del IG-EPN) que se unieron en 1987.

Figura 4.- Instalación de estaciones sísmicas con graficador de tambor en las Islas Galápagos, con apoyo de las Fuerzas Armadas.

En los fines de los 90s la reactivación de algunos volcanes que desencadenaron en erupciones importantes como el Guagua Pichincha (1999-2001) y Tungurahua (1999-2016), presentaron nuevos retos para el recientemente constituido observatorio. Proyectos de inversión de INECEL (Instituto Ecuatoriano de Electrificación) permitieron el mejoramiento de las redes del Cotopaxi y Tungurahua con objetivos al monitoreo para la protección de infraestructura crítica como es la red de trasmisión eléctrica, embalses y centrales hidroeléctricas.

Así mismo la ocurrencia de varios terremotos como el de Macas (1995; Mw=7), Pujilí (1996; Mw=6) y Bahía de Caráquez (1998; Mw=7.2) impulsaron el crecimiento del observatorio y el mejoramiento de las capacidades operativas del Geofísico.

Figura 5.- Personal del IG-EPN durante el 20 aniversario de fundación del IG-EPN (2003).

Para el año 1999 el Geofísico ya contaba con cerca de 30 miembros y había instalado una sala de monitoreo que operaba 24/7 para la vigilancia de los fenómenos sísmicos y volcánicos del Ecuador.

Figura 6.- Erupción del Guagua Pichincha en 1999 (P. Mothes), Erupción del Tungurahua en 2006 (C. Ramos).

En el año 2002 el Volcán Reventador generó una gran erupción con índice de explosividad de 4, que afectó al sistema petrolero y causó una fuerte caída de ceniza en la capital paralizando las actividades por más de una semana. Como consecuencia el Geofísico firmó un contrato con OCP (Oleoducto de Crudos Pesados) para mejorar y mantener la vigilancia del volcán Reventador.

Así mismo, a partir del 13 de enero de 2003, mediante Decreto Oficial No. 3593, el Instituto Geofísico recibe desde el Estado Ecuatoriano el encargo oficial del diagnóstico y la vigilancia de los peligros sísmicos y volcánicos en todo el territorio nacional, consolidando así su posición como el principal referente de estas temáticas en el país.

Los proyectos de cooperación internacional como el Institut de Recherche pour le Développement de Francia (IRD), la agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y el Volcanic Desaster Asistance Program (VDAP) del Servicio Geológico de EEUU han sido grandes socios estratégicos del Geofísico durante su desarrollo, mediante proyectos, intercambios científicos, becas y donaciones de equipos han ayudado al crecimiento del Instituto y de sus capacidades.

En el 2008, el Instituto Geofísico recibió por parte de la Senescyt un proyecto encaminado a la modernización de sus redes y observatorios volcánicos. El cual permitió una importante expansión del observatorio con mejoras instrumentales y con la contratación de más personal, llegando casi a un centenar de profesionales.

Figura 7.- Sobrevuelo al volcán Cotopaxi en agosto 2015 (P. Ramón), socialización del mapa de amenazas durante la erupción del Cotopaxi de 2015.

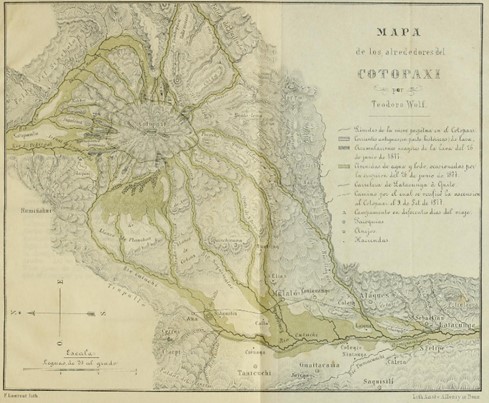

La reactivación del Cotopaxi en 2015 supuso nuevos desafíos para el Instituto, empujó al mejoramiento de las redes, protocolos y a la actualización de los mapas de amenaza. Dada su alta peligrosidad, hoy en día el Cotopaxi es el volcán mejor vigilado del país y uno de los mejor vigilados del mundo.

El Geofísico hoy

El Instituto Geofísico de la EPN mantiene la Red Nacional de Sismógrafos y Acelerógrafos con más de 80 estaciones operativas a nivel nacional, mantiene además la Red Nacional de Geodesia con cerca de 100 estaciones GPS de alta resolución desplegadas por todo el país para detectar la deformación y vigilar los fenómenos geodinámicos que ocurren en el país.

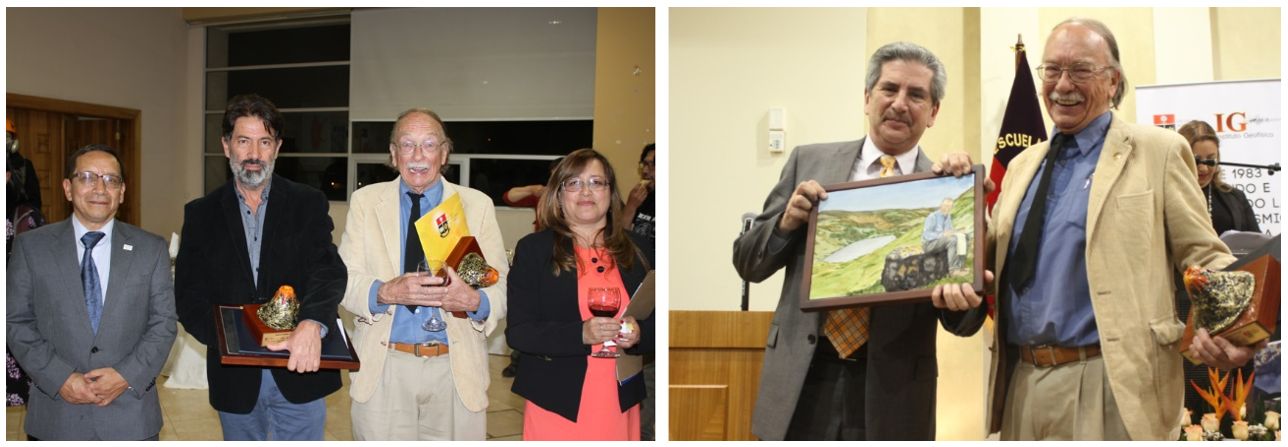

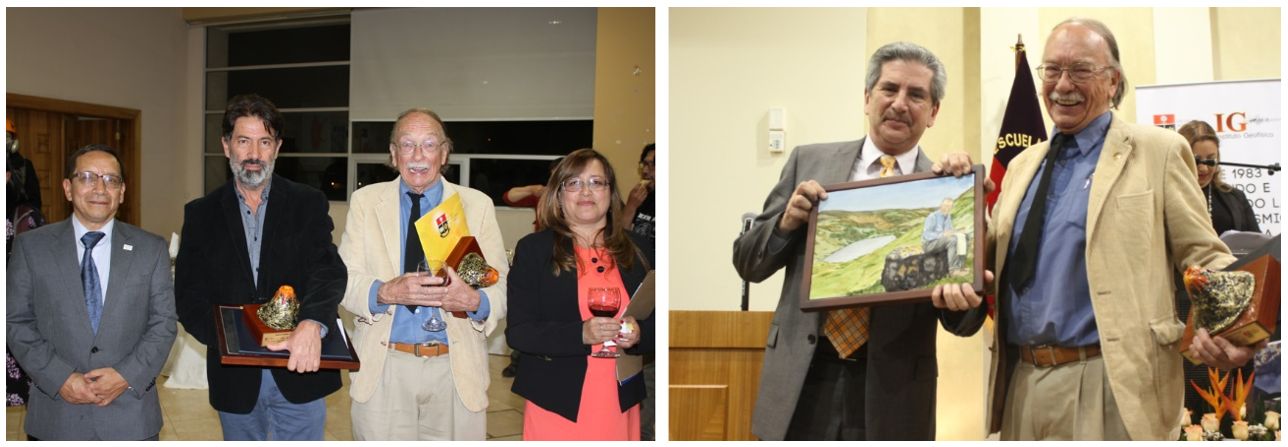

Figura 8.-A) Directores y ex-directores del IG-EPN en el evento de celebración por el 35 aniversario del IG-EPN, Dr. Mario Ruiz, Dr. Hugo Yepes, Dr. Minard Hall y Dra. Alexandra Alvarado. B) Minard Hall recibe un reconocimiento por parte del Rector de la EPN Ing. Jaime Calderón (2018).

El Geofísico cuenta con varias redes de vigilancia multiparamétricas para la vigilancia de volcanes como: Cotopaxi, El Reventador, Sangay, Guagua Pichincha, Tungurahua, Cuicocha, Cayambe entre otros. Estas redes cuentan con sismógrafos, GPS, detectores y medidores de gas, cámaras de rango visual, cámaras térmicas y cenizómetros.

Hoy en día el Geofísico cuenta con un equipo multidisciplinario de más de 70 técnicos profesionales en las áreas de sismología, vulcanología, sistemas, electrónica y telecomunicaciones. Todos ellos tienen títulos de ingeniería y postgrados en diferentes universidades nacionales e internacionales de Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Italia, España, Alemania, Argentina y Brasil.

Figura 9.- Foto grupal del Personal del Instituto Geofísico en diciembre 2024.

El Geofísico es líder también en investigación y desarrollo, cada año sus técnicos generan más de 20 artículos en revistas científicas indexadas, siendo una de las dependencias líderes en producción científica en la EPN y en el Ecuador.

Como muestra del buen manejo de crisis sísmicas y volcánicas se destacan los siguientes premios y reconocimientos:

• En 1992, el IG-EPN recibió de la Naciones Unidas el Premio Sasakawa para la Reducción de Desastres, que consiste en un reconocimiento a la excelencia en la reducción del riesgo de desastres: por un mundo más seguro y sostenible.

• En 2018, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) entregó el galardón JICA President Award, como reconociento al profesionalismo del Instituto Geofísico de la EPN (IG-EPN) en temas de monitoreo volcánico, de terremotos, tsunamis; y por el aporte en la disminución del riesgo de desastres en Ecuador.

• En 2020, La Asociación Internacional de Vulcanología y Química del Interior de la Tierra (IAVCEI por sus siglas en inglés), la primera y principal asociación de Vulcanología en el mundo, entregó el Premio IAVCEI por la Vigilancia Volcánica y el Manejo de Crisis (VSCM) al Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN) de Ecuador.

Además, por su gestión el IG-EPN se ha hecho acreedor de varios reconocimientos locales.

Pero no solo eso, el Geofísico trabaja de cerca con otras entidades y con la comunidad, emite permanentemente reportes sobre la actividad sísmica y volcánica y participa de actividades de capacitación y divulgación científica. A través de las redes sociales y las redes de vigías y observadores volcánicos el Geofísico ha creado canales de comunicación bidireccional, donde la comunidad retroalimenta su gestión en pos de la creación de una sociedad más resiliente contra desastres.

D. Sierra, M. Córdova, P. Mothes, M. Ruiz

Instituto Geofísico

Escuela Politécnica Nacional